|

|||||||||

|

憶記起林家聲先生....

中國戲曲舞台藝術,大都和傳統民族節令有關,如元宵節之<春燈謎>>、

清明節之<<焚綿山>>、七夕之<<天河配>>、中秋節之<<嫦娥奔月>>、

端午節之<<白蛇傳>> 等等。

端午節期間,偶憶起林家聲先生於一九六一年曾參與《新白蛇傳》一劇之演出。

在該劇中,他一人分飾鹿童及韋陀兩角。全劇中,他演出祗佔其中三場。

《盜草》一場,他飾演的鶴童,與鹿童(另一演員飾演)合力阻止白素貞偷盜仙草。

該場只在音樂襯托下,以舞蹈形式表演。與白素貞「霓虹關」的一段,

在連番對打,他配合着節奏、舞蹈,充份發揮出他的藝術潛能。

《水漫》一場,飾演「韋陀」一角,佔戲不多,但林家聲先生的演出,

仍悉力以赴,並不以演出少寡而漫不經心。

一般來說,飾演「韋陀」一角的演員,是要跳「韋陀架」。 而林家聲先生則從未看過這功架。他虛心向前輩請教,獲梁醒波先生提點, 繼而苦心研習,並融匯他經年累月苦練得來的深厚功底。於演出時, 他的『韋陀』架、紥架、做手、扮相、服式、身段,穩健和優美。 所執的金剛寶杵,在拋、接、搶背、揮灑自如、極富傳統粵劇色采, 令韋陀一角,在這劇中成為耀眼的一員。他成功演活了韋陀這「天兵神將」 的英偉形象,獲得一致讚賞。

農曆五月五日端午節,是我國民間的三大 (春節、端午、中秋) 傳統節日之一。

端午節古稱“重五”,又稱“端五”,“端午”或“端陽”。「端」是開始的意

思。《風土記》里說 :“仲夏端午,端者,初也”。古人稱初一為端一,初五則

為端五。每月有三個五日,第一個五日就是“端午”。按地支“子丑寅卯辰巳午

未申酉戌亥”順序推算,農曆的正月開始為寅月,第五個月正是“午月”。古人

常把“五日”寫成“午日”,所以“端五”可寫成“端午”。五月初五有兩個五

重疊,所以又叫做重五。古人又常把“午時”當作“陽時”,于是“端午”又可

稱“端陽”。 到了唐代,因唐玄宗生於八月初五,為避五字諱,由當時的宰相

宋璟提議,將“端五”正式改為“端午”。

龍舟競渡的起源: 1. 端午節起源於人物 端午節在我國各地都有“賽龍舟”習俗,尤其在南國水鄉,每到端午節總會舉行 龍競舟渡盛會。千百年來龍競舟渡,絕大部份的人都認為起源於人民對偉大愛國 詩人屈原的懷念。其實,各地區有關龍舟競渡的起源傳說多達十多種。傳說中除 緬懷屈原外、有伍子胥、曹娥、越王勾踐等。

2. 端午節起源於吳越民族舉行龍圖騰崇拜活動的節日 據我國有關龍舟競渡文獻資料記載,前些年長沙出土的戰國楚墓的帛畫上,就畫 有一男子站在龍舟上,鄞縣出土的春秋青銅器上,也畫着四個戴着羽冠的雙手划 着龍舟,在<<穆天子傳>>和<<楚辭˙九歌>>等古籍中也有龍舟的描述。 最有意 思的是這篇<<九歌>>正是屈原本人的作品。它是龍舟存在于屈原殉難以前的確 鑿無疑明証。學者聞一多先生曾對端午節作過詳盡而精辟的考証,他認為端午節 是南方吳越民族舉行圖騰祭的一個節日,東漢以後這風俗逐漸向北方傳播。總體 來看,龍舟競渡應是以沅湘一帶為中心的南方風俗。 3. 認為端午節起源於「惡日」 南方越民族進行龍圖騰祭祀之時,而北方中原地區卻是把五月五日當作「惡月」、 「惡日」。至晚在戰國時代,人們已把勿月五日視為「惡月」、「惡日」。《大 戴禮》云:「五月五日蓄蘭為沐浴」,《風俗通》記載:「俗云五月到官,至免 不遷」,「五月蓋房,令人頭禿」,不但此惡月萬事不吉利,甚至連五月五日所 生之子也視為不祥之兆。 從戰國到兩漢,人們一直認為五月五日是深惡痛絕的惡 日。「俗說五月五日生子,男害父,女害母」,王充《論衡.四諱》也記載當時 風俗「諱舉正月、五月子。以正月、五月子殺父與母,不得舉也。已舉之,父母 禍死」。中國歷史上許多名人倒是五月五日所生,如戰國時以養士聞名遐邇的孟 嘗君田文,和南朝劉宋時的將軍王鎮惡,都是生於五月五日。傳至後來,民間在 五月五日,未滿週歲的小孩,都要到外婆家過端午節,謂之躲“午”。大底是由 此而來。其後端午節產生了各種辟邪除疾的風俗。 4. 端午節起源於夏至 - 辟邪除疾 從時令上看來,五月五日又是夏至剛過的盛夏之時。因此,端午節又融進了夏令 飲食、服飾、禁忌等風俗。周處《風土記》云:「仲夏端午謂五月五日也,俗重 此日,與夏至同」,而古代就有「五日同夏至」之說。吃粽子是漢代端午的重要 習俗。當時,吃粽子並無特別的紀念意義,只是當作一種時令食品而已。俗有「食 過五月粽,寒衣收入杠」,「未食五月粽,寒衣不敢送」之諺。意思是粽子一出 現,歲序便轉入夏季,這是一年生活轉折的信號,不單單只是點綴節景。在五月 仲夏,酷熱季節吃這種米製涼食,用菰蘆葉包裹,用灰汁煮熟,色香味都別具特 色,吃後能清熱降火,胃腸舒適,不失為時令佳品。 在此時,人們全面換上夏裝, 以輕薄涼爽為宜。因此《中華古今注》記載:東漢每到端午,皇帝要賜給群臣百 僚鳥犀腰帶。作為皇帝的恩賜來說,固然是籠絡臣下的一種手段,但從風俗角度 講,這也是端午換夏裝、避酷熱的風俗反映。從衣食風俗來看,認為端午與夏至 風俗有密切關係也不無道理。 端午節風俗的形成可以說是南北風俗融合的產物,隨著歷史發展又注入新的內 容。龍舟競渡之俗起源於南方,把五月五日視為「惡月」、「惡日」起於北方, 注入夏季時令風尚,附會以紀念屈原逝世而最後形成。 由於屈原不僅是一位愛國的忠臣,也是一位愛國的詩人,民國三十年的端陽節, 住在重慶地區的詩人,首先發起將端陽節定為「詩人節」,後經過全國詩人的響 應而定案。 二. 端午的習俗

<< 家聲名曲記慈懷 >>

由悅鳴劇藝坊主辦,冼秋白小姐為記懷親慈暨多位藝術演唱名家於13-06-2006晚上演出香港文化中心音樂廳,是一個富朝氣、具創意、曲目編排完美、藝術水平甚高的演唱會。希望不久的將來,觀眾有機會再度欣賞。

聲哥收新徒周振基 【本報訊】(記者 蔡敏)林家聲在香港住了約半年,於本月初返加拿大多倫多。回港的幾個月,聲哥和聲嫂去了日本、泰國及中山等地旅遊兼探親,又看了不少好的粵劇演出,還抽空觀看了校際粵劇歌唱比賽決賽,對一班小朋友的演唱大加讚賞,今次回來香港感覺非常開心。 返加當日,除了契女蓋鳴暉(阿芬)和新收的徒弟粵劇諮詢委員會主席周振基博士和太太等送機外,很多聲哥的戲迷也收到消息,一早便到機場送行,他們更陪著聲哥辦理登機手續,又包了酒店的中菜廳吃飯,爭取時間和偶像聊天。 對於契女阿芬最近在粵劇上的表現,聲哥稱讚阿芬無論在演唱、功架、表演上都有進步;而聲哥和周振基已經認識多年,聲哥最欣賞對方做事認真,無論什麼事情都能快速辦妥,大家一直並不注重形式上的拜師,不過現在也在名份上收了這個徒弟。 說到聲哥的健康問題,他表示自從退出舞台後,身體一直都有些不大舒服,但是問題不大,並不影響健康,這次返加拿大,短期內不會回來香港,不過阿芬如果開班演出有需要的話他也不排除再回來。 10/6/2006 轉載自文匯報

林家聲掌印永留傳

無綫電視翡翠台五月三十一日晚上,播出了由香港金像獎協會名留星光大道 - 林家聲先生打掌印儀式。 若錯過了當日節目的朋友, 可到翡翠台網站精彩節目重溫收看「東張西望」之

『演藝成就獲表揚家聲哥手印永留傳』!

自農曆新年回港剛四個月, 林生林太於今天又飛返加國了。 聲迷朋友們一早便陸續抵逹機場守候歡送。下午一時左右, 林生, 林太出現機場, 立時引起一陣騷動。待林太辦妥登機手續後, 眾人和林生林太一起拍照, 隨着享用了一頓愉快難忘的午餐。 快樂時光總是容易溜走, 轉瞬巳到登機時間。林氏伉儷被聲迷們簇擁着, 伴送至登機閘口, 由午膳地點至登機處, 雖是步履遲緩, 仍是很快到逹。 千里送君, 終需一別。在聲迷們的祝福和送別中, 林生不時回首, 微笑揮手話別, 步入登機。 我們站在閘口前, 直至他離開我們的視綫,惆悵的心情,唯有期待林生伉儷早日重臨香江。 林家聲在愛徒蓋鳴暉陪同下出席校際粵曲歌唱比賽決賽,秘 書長鄭月娥頒發紀念品。

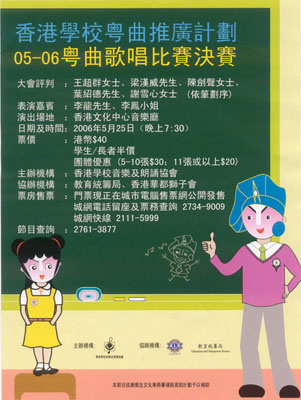

(記者 蔡敏)已經舉辦了七年的香港學校粵曲推廣計劃—粵曲歌唱比賽,前晚在文 化中心音樂廳舉行,梁漢威、陳劍聲、葉紹德、王超群和謝雪心擔任評判,李龍、 李鳳兩兄妹則任表演嘉賓,獻唱一曲《塞翁失馬》。當晚更邀請了民正事務局常任 秘書長林鄭月娥及粵劇名伶林家聲擔任特別嘉賓。 過年已經從加拿大返港的聲哥,前晚在愛徒蓋鳴暉的陪同下上台,鄭月娥秘書長頒 發紀念品予聲哥,見聲哥精神奕奕,更不忘和台下的觀眾戲迷揮手打招呼。比賽開 始後,聲哥在太太紅荳子,徒弟蓋鳴暉及另一個學生——粵劇發展諮詢委員會主席周 振基的陪同下觀看學生們的演唱,中場休息的時候,戲迷發現聲哥的蹤影,也爭相 拿出相機拍照。而聲哥對這些學生們的演唱也大加讚賞,更看完整個比賽才離開。 香港文匯報電子版 2006年5月27日意外的驚喜 (16-3-2006) 今晚於香港大會堂音樂廳欣賞之『名家雅聚頌聲腔』粵曲演唱會, 是王勝焜先生以林家聲先生之聲腔,滙以名唱曲家及林家聲名曲演出。 事前曾想,林家聲先生會不會在這裏呢? 自覺是奇想。入坐不久, 看見樓座側面幾個位子有人,其中一人看似林生,由於距離遠及燈光暗, 不敢肯定。直至司儀介紹林家聲是在座嘉賓,頓時全院掌聲雷動, 林生揮手致意,卻不過觀眾的叫聲, 掌聲不絕熱情,站起來向所有觀眾揮手。 我們本不抱有期望,竟成有望, 這意外的驚喜,給我們帶來極大的興奮。 中場休息時,不少演唱家及後台人員,都上來和林生拍照及聊天, 整個休息時間都在熱閙中溜過。下半場開演前,他忽然向在場的聲迷揮手, 立時再掀起另一次哄動。這個演唱會,我們很是忙碌,既要欣賞台上的演出, 又要看看林生,十分滿足。 散場時,我們一看見他離座,追星行動很自然地發揮出來,急忙連奔帶跑到 出口處等候,一會便看見他拾級而下,此時他巳在眾多聲迷擁簇中,前往大 堂出口等候車子。很幸運我竟然站在他身後,當然不會放機會,禮貌地叫 聲林生,他回過頭來望着我,說道: 很久沒見面了。望着眼前的他,潔潔白白, 眼晴依舊明亮光采, 仍是那麼俊美,霎時間,我答不出話來.林生真好記性, 我真是很久沒有見他了,今晚有機會看他幾個小時,我是太開心,太興奮了, 亦滿足了。 不久車子到了,聲迷站滿他車子的兩旁,看着他上了車,他繁忙地向兩旁聲 迷揮手,車子終於開走了。大家仍帶着不捨的心情,開心,興奮的心情踏上歸家途上。 恭喜 [名家雅聚頌聲腔]演出成功,感謝演唱會帶給我們這一份 “意外的喜悅”。 更新日期:2007年8月2日 | ||||||||